本文

令和7年度新座市こども誰でも通園制度

こども誰でも通園制度は、保護者の就労状況の有無や理由にかかわらず、2歳までのこどもを幼稚園や保育所等に預けることができる新たな制度です。保育の専門職がいる環境で家庭とは異なる体験や、同世代のこどもと関わる機会が得られます。こどもが慣れるまで親子通園もできます。

新座市においては、令和8年度からの本格実施に先駆け、「令和7年度新座市こども誰でも通園制度」を実施します。

「同世代のお友達といっぱい遊んでほしい」「先生に歌や手遊びを教えてもらいたい」「先生に子育てのアドバイスを受けたい」 などをお考えの方は「こども誰でも通園制度」をぜひご利用ください!

新座市こども誰でも通園制度チラシ (別ウィンドウ・PDFファイル・803KB)

※【お願い】施設へ申込む前に、実施場所「施設一覧」下部の対象年齢をあらかじめご確認ください。

≪更新情報≫

※10月24日 わかのび幼稚園の対象年齢に1歳児を追加しました。

※11月14日 山びこ保育園の登録者が多数になったため、今後の利用予約は午前又は午後の半日利用が基本となります。

※12月15日 ル・アンジェ新座志木保育園は、定員に達したため、今年度は新規の予約枠はございません。

※12月24日 今年度認定を受けた方は満3歳児未満であっても令和8年3月31日をもって認定期間が終了となります。令和8年度以降に本事業を継続して利用する場合は、令和8年2月16日以降に再度申請が必要です。申請スケジュールの詳細はこちらをご覧ください。

※1月20日 にいざ馬場保育園は、定員に達したため、今年度は新規の予約枠はございません。

実施期間

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

※令和8年度からは、子ども・子育て支援法に基づく「乳児等のための支援給付」として全自治体で実施されます。

利用対象

利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。

・0歳6か月から満3歳未満であること(※3歳の誕生日の前々日まで利用可能)

・保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通園していないこと

・新座市に住民登録があること

利用可能時間

こども一人につき月10時間まで

※施設ごとに1日あたりの利用時間は異なります。

(例)週1回利用:1日あたり2時間30分×4週間=月10時間

※月10時間を超えての利用はできません。

※未利用時間があっても翌月以降に繰り越すことはできません。

利用方式

利用方式として、定期利用と柔軟利用の2つがあります。

| 定期利用 | 利用する施設、曜日や時間帯を固定し、定期的に利用する方法 (同じ施設をご利用ください) |

|---|---|

| 柔軟利用 | 利用する施設、曜日や時間帯を固定せず、柔軟に利用する方法 (複数施設を利用できます) |

※施設ごとに実施する利用方式が異なります。

※利用する施設を変更することや、柔軟利用で複数施設に登録して利用することも可能ですが、同じ施設を継続的に利用することで、こどもが施設や人に慣れ、保育士や他のこどもとの関係を築くことが期待されます。

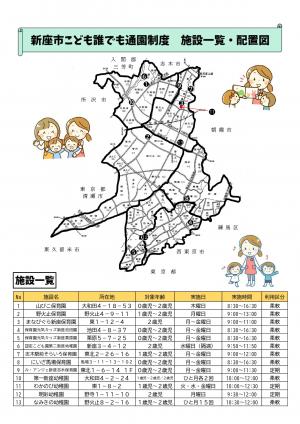

実施場所

令和7年度は、市内13施設で実施します。

※施設ごとに対象年齢や実施日、利用時間等は異なります。

※No4、No5、No7は、施設の定員に空きがないため、現在初回面談及び予約枠はございません。

※No13は、施設の整備中のため、準備が整い次第、初回面談及び予約枠が設定されます。

※No1とNo8は、2時間以上であれば、実施時間内の自由な時間帯に、時間単位で予約することができます。

※No9は、給食ありの場合は2時間30分の利用、給食なしの場合は2時間の利用のどちらかを選べます。

※その他、詳細については、各施設にお問合せください。

【施設一覧】

|

No |

施設名 | 所在地 | 電話 番号 |

対象 年齢 |

実施日 |

実施 |

利用 時間 |

利用 |

実施 区分 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 山びこ 保育園 |

大和田 4-18 -53 |

048 -481 -5095 |

0歳児 ~ 2歳児 |

木 | 8時30分 ~ 16時30分 |

午前 又は 午後 の半日 |

柔軟 | 一般型 (専用室) |

| 2 | 野火止 保育園 |

野火止 4-9 -11 |

048 -487 -7826 |

1歳児 ~ 2歳児 |

月 | 9時00分 ~ 13時00分 |

4時間 | 柔軟 | 一般型 (専用室) |

| 3 | まなびぐら 新座 保育園 |

東 1-12 -4 |

048 -423 -8450 |

2歳児 | 月~金 | 9時00分 ~ 11時00分 |

2時間 | 柔軟 | 一般型 (在園児 合同) |

| 4 | 保育園 元気キッズ 新座池田園 |

池田 4-8 -37 |

048 -423 -9515 |

0歳児 ~ 2歳児 |

月~金 | 8時30分 ~ 16時30分 |

現在 予約枠 なし |

柔軟 | 余裕活用型 (在園児 合同) |

| 5 | 保育園 元気キッズ 新座栗原園 |

栗原 5-7 -25 |

042 -439 -6571 |

0歳児 ~ 2歳児 |

月~金 | 8時30分 ~ 16時30分 |

現在 予約枠 なし |

柔軟 | 余裕活用型 (在園児 合同) |

| 6 | 認定こども園 第二新座 幼稚園 |

新座 3-4 -12 |

048 -477 -1010 |

2歳児 | 水 (隔週) |

9時50分 ~ 11時50分 |

2時間 | 柔軟 | 一般型 (専用室) |

| 7 | 志木駅前 そらいろ 保育園 |

東北 2-26 -16 |

048 -424 -3969 |

1歳児 ~ 2歳児 |

月~金 | 9時00分 ~ 12時00分 |

現在 予約枠 なし |

柔軟 | 余裕活用型 (在園児 合同) |

| 8 | にいざ馬場 保育園 |

馬場3 -11 -13 -102 |

048 -483 -4972 |

0歳児 |

月~金 | 8時30分 ~ 16時30分 |

※定員に |

柔軟 | 余裕活用型 (在園児 合同) |

| 9 | ル・アンジェ 新座志木 保育園 |

東北1 -6 -14 -1F |

048 -423 -2630 |

0歳児 ~ 2歳児 |

月~金 | 9時00分 ~ 11時30分 |

※定員に |

定期 | 一般型 (在園児 合同) |

| 10 | 第一新座 幼稚園 |

大和田 4-2 -24 |

048 -479 -3366 |

(1) 1歳児 ~ 2歳児 (2) 2歳児 のみ |

ひと月 各2回 |

10時00分 ~ 12時00分 |

2時間 | 柔軟 | 一般型 (専用室) |

| 11 | わかのび 幼稚園 |

東 1-8 -2 |

048 -478 -5223 |

1歳児 |

火・水 ・金 |

10時00分 ~ 12時30分 |

2時間 30分 |

定期 | 一般型 (専用室) |

| 12 | 明彩幼稚園 | 野寺 1-11 -10 |

042 -473 -3452 |

2歳児 | 月 | 9時30分 ~ 12時00分 |

2時間 30分 |

定期 | 一般型 (専用室) |

| 13 | なみきの 幼稚園 ※準備中 |

野火止 8-2 -16 |

048 -479 -3121 |

1歳児 ~ 2歳児 |

ひと月 15回 |

10時30分 ~ 12時00分 |

1時間 30分 |

柔軟 | 一般型 (専用室) |

| 0歳児 | 令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれ(ただし、満6か月から利用可能) |

|---|---|

| 1歳児 | 令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれ |

| 2歳児 | 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ(ただし、満3歳未満まで利用可能) |

| 一般型 (専用室) |

施設の定員と関係なく、専用の保育室(在園児と別室)で保育を行います。 |

|---|---|

| 一般型 (在園児合同) |

施設の定員と関係なく、(保育室の広さに余裕があるので)在園児と合同で保育を行います。 |

| 余裕活用型 (在園児合同) |

施設の定員に達していない場合に、定員の範囲内で受け入れ、在園児と合同で保育を行います。 |

【施設の配置図】

利用料(保護者負担)

こども一人1時間あたり300円程度

※施設ごとに利用料は異なります。

※その他、給食代やおやつ代など実費負担がかかる場合があります。

| No | 施設名 | 基本利用料 (1時間あたり) |

給食費 | おやつ代 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 山びこ保育園 | 250円 | 基本料金に含む | 基本料金に含む |

| 2 | 野火止保育園 | 300円 | 270円 | 60円 |

| 3 | まなびぐら新座保育園 | 300円 | 提供なし | 50円 |

| 4 | 保育園元気キッズ新座池田園 | 300円 | 400円 | 100円 |

| 5 | 保育園元気キッズ新座栗原園 | 300円 | 400円 | 100円 |

| 6 | 認定こども園第二新座幼稚園 | 300円 | 提供なし | 提供なし |

| 7 | 志木駅前そらいろ保育園 | 300円 | 250円 | 100円 |

| 8 | にいざ馬場保育園 | 300円 | 250円 | 50円 |

| 9 | ル・アンジェ新座志木保育園 | 300円 | 150円 | 提供なし |

| 10 | 第一新座幼稚園 | 250円 | 提供なし | 提供なし |

| 11 | わかのび幼稚園 | 300円 | 提供なし | 提供なし |

| 12 | 明彩幼稚園 | 300円 | 提供なし | 提供なし |

| 13 | なみきの幼稚園 | 300円 | 提供なし | 提供なし |

※世帯の状況により減免制度があります。減免の適用を希望される場合は、利用日までに市に申請してください。

| 区 分 | 減 免 額 |

|---|---|

| 生活保護世帯 | 1時間 300円 |

| 市民税非課税世帯 | 1時間 240円 |

| 市民税所得割合算額が77,100円未満の世帯 | 1時間 210円 |

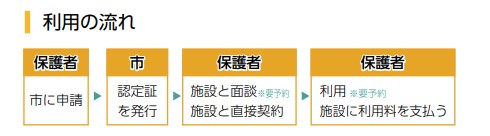

利用の流れ

1 認定の申請

利用を希望する場合は、新座市に利用認定申請をしてください(詳細は「利用認定申請」をご覧ください)。

2 認定証と利用アカウントの発行

利用対象児童であるか確認後、認定証と国の「こども誰でも通園制度総合支援システム」の利用アカウントを発行します。

※利用認定申請時に入力したメールアドレス宛にメールが届きます。

3 専用システムにこどもの情報を登録

「こども誰でも通園制度総合支援システム」にこどもの情報を登録してください。

こども誰でも通園制度総合支援システムへログイン(外部リンク)

利用マニュアル(利用者向け) (別ウィンドウ・PDFファイル・2.99MB)

(主な内容)

P15~ アカウント発行・パスワード申請

P27~ 利用者(保護者)・お子さま情報登録

P30~ 事業所をさがす

P35~ 初回面談予約

P38~ 柔軟利用予約

P48~ 定期利用予約

4 初回面談の実施

初回の利用に当たって、こどもと一緒に事前に面談が必要となります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして、利用希望施設に面談の予約を行ってください。

・施設ごとに初回のみ面談が必要となります。

・初回面談は利用希望施設で行います。

・こどものアレルギーの有無や発育状況など、利用時の安全確保等に必要な情報を確認します。

・面談後、施設と契約をしてください。

※施設の受入体制の都合により、システム上に初回面談の予約が設定されていない場合があります。

5 利用の予約

「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして、利用希望施設に利用予約を行ってください。

・事前面談が完了した施設のみ利用予約が可能です。

・利用希望日の30日前から利用予約が可能です。

・利用予約の受付締切日は、施設ごとに異なります。

※施設の受入体制の都合により、システム上に利用の予約枠が設定されていない場合があります。

6 当日の利用

・登降園の際に、施設が掲示するQRコードを利用者のスマートフォンで読み込みをして、登降園の時間の登録をしてください。

・当日の利用料金を施設にお支払いください。施設ごとに支払い方法は異なります。

7 利用のキャンセル

・下記のキャンセルポリシーをご確認いただき、同意のうえご利用ください。

令和7年度新座市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用におけるキャンセルポリシー(第2版) (別ウィンドウ・PDFファイル・178KB)

≪補足≫感染症の拡大や施設の諸事情など事業所都合により、予約がキャンセルとなる場合について

施設(事業所)がキャンセル手続をしますので、利用者はシステム上でキャンセルをしないようお願いします。

利用認定申請

利用に当たって、まずは利用認定が必要となります。次の申請フォームから利用認定申請をしてください。

令和7年度新座市こども誰でも通園制度の利用認定申請

利用認定開始日(申請日により決定)

- 各月1日から15日までの申請は、翌月1日が利用認定開始日となります。

- 各月16日から月末までの申請は、翌々月1日が利用認定開始日となります。

- ただし、令和8年2月16日から3月15日までの申請は、以下のとおりとなります。

【利用認定開始日の目安】 利用認定申請時期 利用認定開始日 2月16日から2月20日まで 2月25日 2月21日から3月1日まで 3月3日 3月2日から3月15日まで 3月17日

利用認定の変更(取消)申請

利用認定後、変更事由に該当した場合や取消事由に該当した場合は、次の申請フォームから利用認定の変更(取消)申請をしてください。

令和7年度新座市こども誰でも通園制度の利用認定に係る変更(取消)申請

変更事由

- 保護者又は利用認定児童の氏が変更となった。

- 市内転居した(市外へ転出する場合は、取消申請が必要です。)。

- 世帯員が増減した。

- 保護者の電話番号が変更となった。

- 利用認定児童に係る障がい者手帳、療育手帳、通所受給者証、特別児童扶養手当受給者証の交付を受けた。

- 利用認定児童が医師から障がい児と診断された。

- 利用料の減免対象世帯(※)に該当した。

- 利用料の減免対象世帯から非該当となった。

- 利用料の減免理由が変更となった。

※減免世帯とは、生活保護受給世帯、市民税非課税世帯、市民税所得割額が77,101円未満世帯のいずれかに該当する世帯です。

取消事由

- 利用認定児童が認可保育園、認定こども園、小規模保育施設、企業主導型保育施設、事業所内保育所、家庭的保育事業所のいずれかに入所した。

- 新座市外へ転出した。

※利用認定の取消申請をされる方で、施設の利用予約が残っている場合は、必ず利用のキャンセルをしてください。

利用に当たっての注意点

・施設での面談で、集団保育に当たり特別な支援が必要と判断された場合など、認定されてもすぐにご利用になれない場合があります。

・初回もしくは慣れるまでの複数回、親子通園となる場合があります。

・利用施設では定員がありますので、利用希望者多数の場合に、利用の希望に添えないことがあります。

一時預かり事業との違い

一時預かり事業が、保護者の都合等で一時的に保育を行うことが困難な状況である場合に利用できる「親主体」の事業であるのに対し、こども誰でも通園制度は、様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援する「こども主体」の制度となっています。

なお、各々の利用要件を満たしていましたら、こども誰でも通園制度と一時預かり事業を併用することができます。