本文

令和7年7月1日から下水道使用料を改定します

新座市の下水道使用料は、平成21年7月から、使用料を据え置いてきましたが、15年ぶりに改定を行います。

次世代へ負担を残すことなく、今後も持続的・安定的な下水道事業の運営を行っていくため、下水道使用者の皆様には、ご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

下水道使用料改定の経緯

下水道事業は独立採算を原則とした公営企業であり、汚水処理に係る経費は、下水道を使用している皆さまからの下水道使用料で賄われています。

この度、下水道事業経営の将来推計(令和7年度から令和11年度まで)を実施したところ、老朽化する施設の修繕費用、埼玉県へ支払う流域下水道維持管理負担金の増額改定といった維持管理費の増加や、節水型機器の普及による使用水量の減少に伴う使用料収入の減により、今後の収支に損失が生じる見込みであることから、令和7年7月1日から下水道使用料を改定することといたしました。

この改定により、しっかりと利益を確保することで、汚水管きょの老朽化対策及び大規模地震の発生に備えた耐震化に、より一層取り組んでまいります。

改定の主な理由

費用の増加

新座市の下水道(汚水)は、市単独の処理場を持たず、埼玉県が管理する複数市町村の下水道(汚水)を集めて排除する「流域下水道」に接続し、和光市にある終末処理場「新河岸川水循環センター」で処理しています。

流域下水道を維持管理するために、各市町で費用負担をしていますが、エネルギー価格の高騰、薬品費や人件費単価の上昇などの理由により、流域下水道維持管理負担金単価が令和7年度から増額改定されます。

また、本市の汚水事業に係る材料費や老朽化する施設の修繕費などの維持管理に係る経費が増大しています。

使用料収入の減少

節水型機器の普及による使用水量の減少に伴い、下水道使用料収入が年々減少する見込みです。

将来への備え

昭和50年代から整備をした汚水管きょは約420キロメートルに達しており、順次、法定耐用年数の50年を迎えます。これまで整備してきた下水道施設の老朽化への対応や大規模地震に備えた耐震化などを行うためには、多額の費用がかかります。

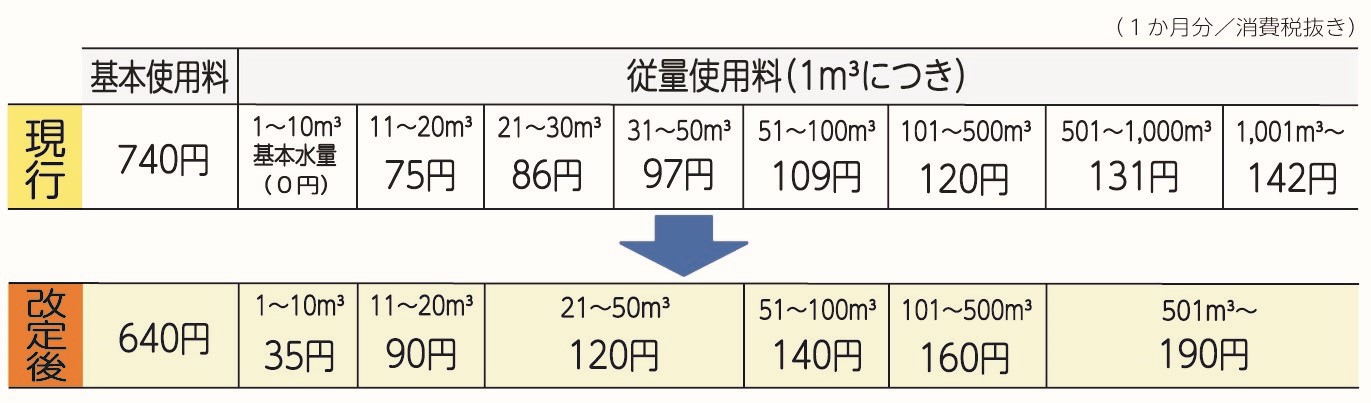

下水道使用料改定の内容

下水道使用料の基本使用料・従量使用料の区分と単価を変更します。

10立方メートル以下の基本水量を廃止し、1立方メートルから従量使用料が発生します。

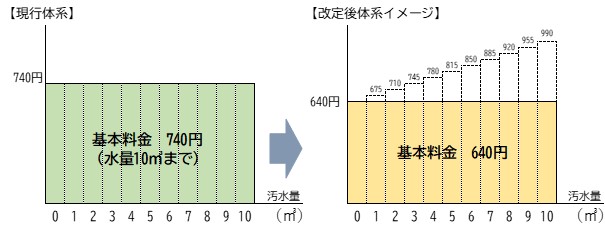

本市の下水道使用料は、月10立方メートルまでの使用料を定額(740円)とする基本水量制を採用していました。

基本水量制は、一定の基本使用料を確保できるため、安定した運営資金を得られる一方、基本水量の範囲内の使用者間の費用の公平性が確保しづらいことなどの課題もあります。

本市においては、単身世帯の増加や節水型機器の普及・機能向上などにより基本水量に満たない世帯が増加していることから、今回の見直しにより少量使用者の負担感を軽減するため、基本水量制を廃止し、新たに基本料金と1立方メートルから10立方メートルまでの従量使用料区分を設けました。

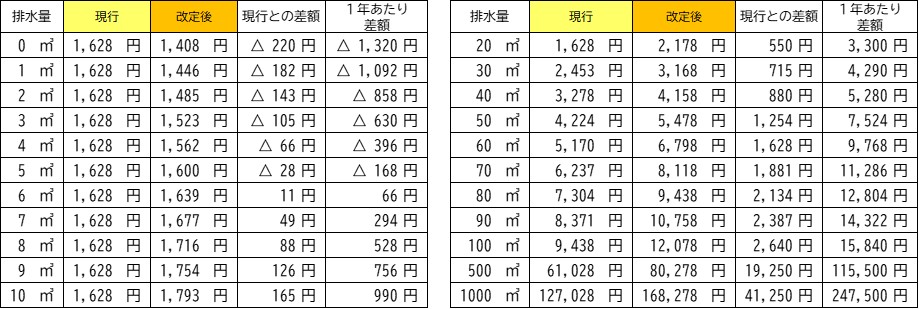

改定後の下水道使用料(2か月/消費税込み)

下水道使用料は、水道料金と併せて2か月分まとめて請求されます。水道をお使いの方は、水道の使用量を汚水排除量として、計算します。

※ 詳しくは、下水道使用料早見表(2か月用) (別ウィンドウ・PDFファイル・115KB)をご覧ください。

または、下水道使用料簡易計算表(2か月) (別ウィンドウ・Excelファイル・14KB)をご覧ください。

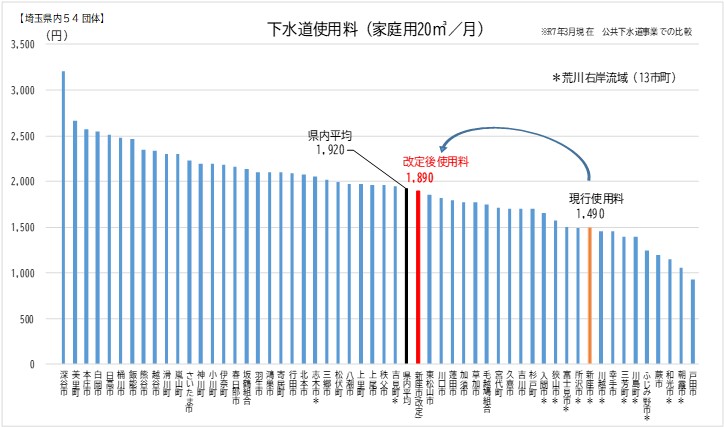

埼玉県内の下水道使用料比較(家庭用/1か月)

令和7年3月で、埼玉県内の54団体と家庭用の下水道使用料(1か月20立方メートル使用時)を比較すると、新座市の下水道使用料は、安い方から10番目ですが、改定後においては、安い方から24番目となります。

改定後の下水道使用料の適用時期

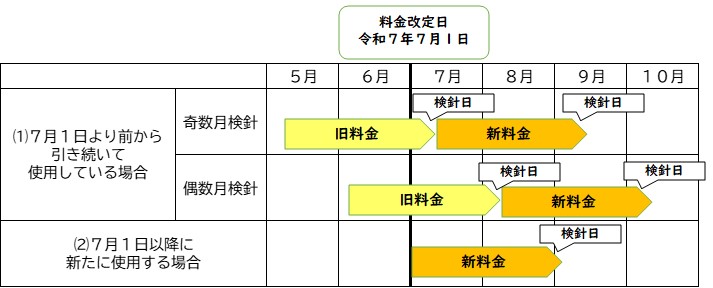

(1)令和7年7月1日より前から継続して新座市の下水道を使用されている方は、令和7年9月検針分または10月検針分から新料金が適用されます。

(2)令和7年7月1日以降から新たに下水道を使用された方は、初回の検針分から新料金が適用されます。

下水道使用料に関するQ&A

1.下水道使用料は、何に使われていますか?

家庭などから排出される汚水は、下水道管(汚水管)を通り、和光市にある終末処理場「新河岸川水循環センター」に集められ、きれいな水に処理されて、河川等の公共用水域に放流されます。

汚水の処理には、下水道施設が常に正常な働きを保つための維持管理費や企業債利子など、多額の経費が必要となります。これらの経費は、下水道を利用している皆さまにお支払いいただいている下水道使用料で賄われることが原則となっています。

2.下水道使用料を計算する際の汚水排除量は、どうやって計測しているのですか?

下水道は、新座市下水道条例に基づき、検針した水道の使用水量を下水道へ流した汚水量とみなして計算をしています。

下水道に流されるものには、固形物が含まれていたり、水道のように管が満水状態ではないことなどから、水量を正確に計測することが困難です。このため、下水道に流される水量は、ある程度の誤差を前提として、「水道の使用水量=下水道への汚水排除量」として計算しています。

排水メーターを設置した場合、設置費、維持管理費、検針費など多大な費用が発生し、使用料負担が増加することになります。

3.今、使用料改定を行う必要があるのですか?

今回の改定を見送った場合、老朽化対策や耐震化への資金が不足することになり、今後の対応の遅れが懸念されるとともに負担を将来に先延ばしにすることとなるため、次の引き上げ幅を大きくしてしまいます。

また、適切な維持管理ができなくなる可能性があります。

4.下水道使用料改定ではなく、税金を投入すればいいのではないですか?

下水道事業は、使用者が特定されていることから、汚水処理に係る費用は下水道の使用者が負担すべきといった独立採算制が原則の公営企業です。

下水道事業の汚水処理に係る費用は、下水道を使用している皆さまからの下水道使用料ですべて賄うことが原則となっています(受益者負担の原則)。

5.他の市町村と比較して、下水道使用料が高すぎるのではないですか?

令和7年3月で、埼玉県内の54団体と家庭用の下水道使用料(1か月20立方メートル使用時)を比較すると、新座市の下水道使用料は、安い方から10番目ですが、改定後においては、安い方から24番目となります。