本文

新座市史第4巻・目次

新座市史 第4巻 民俗編

目次

序

発刊にあたって

民俗編に寄せて

民俗編の特色

凡例

第一編 土地と生活

第一章 地形と土地利用

第一節 集落の立地と景観

開発と集落 集落と街村 集落とムラ 大字とムラ ムラの構成物と領域

第二節 谷と大地

水田と谷と畑の大地 黒目川の谷と土地利用 堰と堰普請 湧水とドブッタ 中沢用水 柳瀬川と水田 摘み田とマキ

第三節 林と生活

ヤマの意味 ヤマと生活 サカイギの民俗

第二章 交通と交流

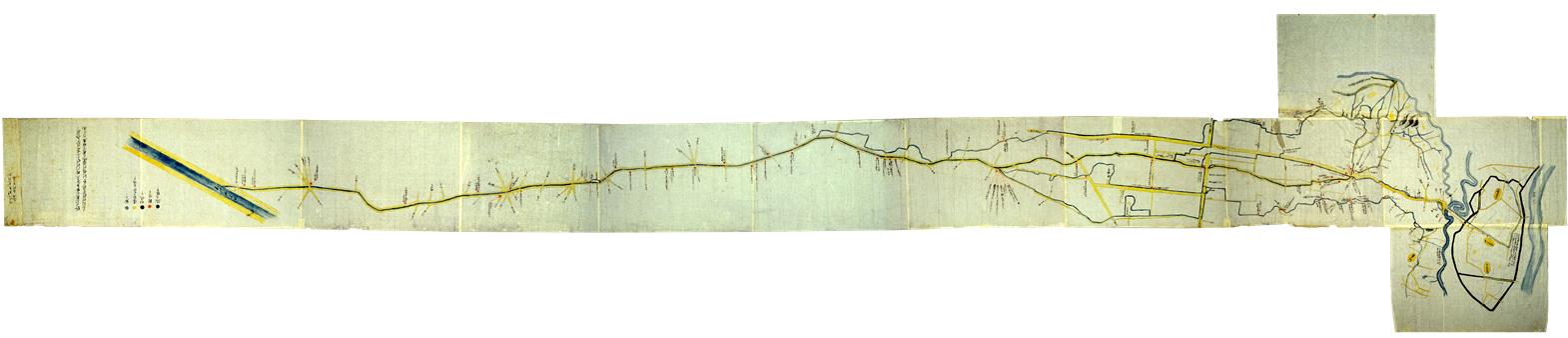

第一節 野火止用水

野火止用水と市域 用水と生活

第二節 川越街道と江戸道

曲がる道・直線の道 川越街道 江戸道・清戸道 鎌倉街道と奥州街道 坂と橋

第三節 往来と交流

買い物と市 野菜出荷と下肥汲み取り 信心と往来

第二編 社会と集団

第一章 家族

第一節 屋敷と間取り

新座の住居 屋敷の配置 部屋の使われ方 建物の構造 建築儀礼

第二節 家族と家

家族構成 家族の展開と役割

第三節 婚姻

配偶者の選択 通婚圏 結婚年齢 仲人 オヤモトとのつきあい

第四節 親族と交際

本・分家関係 本家分家集団の名称 親戚関係 親族の交際

第二章 近隣組織と村

第一節 村の組織と運営

村の概況 ムラの組織 共有財産 共同労働

第二節 近隣組織

近隣組織の構成 近隣組織の機能

第三節 村の構成員

第四節 村の諸集団

年齢集団 講集団 氏子組織と檀家組織 その他の集団

第三章 町

第一節 町場の生活 大和田

町場の景観 川越街道の宿場町 町場のなりわい 料理屋と飲食店 米市と米穀商 周辺農村と商業 交通・運輸業の推移 職人の諸相と連帯 町場の発展と農村化 町の運営組織 町の構成と仲間入り 町場の住まい

第二節 都市化・住宅地化

都市化の概観 転入と転出 人びとのさまざまな活動

第三節 新座の”町並”

伝統的な町並の保存 伝統的町並と新しい町並の並存 新しい町並

第三編 生産と労働

第一章 農業生産

第一節 水田と稲作

フットビデンチとカタヤマブヨ 田起こしと田植え 稲刈りとウチシゴト

第二節 畑と畑作

豊富な畑作物 麦作 オカボ 雑穀 サツマ ゴボウ ニンジン 茶・小豆などの自給的作物 養蚕

第三節 肥料

堆肥・下肥から化学肥料へ 堆肥 シモゴイ 肥料屋

第四節 農耕儀礼

マユダマ アズキガユ 代参講 刈上げ ソウゴジマイとコナバツ ボンクとハツホ タナバタ アマゴイ

第五節 農具と作業

1 農具

シロカキマンガ タカキ スキ クロクワ クワ タネバコ タネマキ タネマキカゴ フリコミ タノクサトリ カナコギ モノグサボウ クルリボウ ミ トウミ マンゴク ジョウゴ オシギリ

2 労働と休息

一日の労働と休息 年間の労働と休日

第二章 衣と食

第一節 衣生活

仕事着と普段着 晴着 農民の仕事着 商人の仕事着 粉屋の仕事着 造り酒屋の仕事着

第二節 食生活

日常の食事 ハレの日の食事(片山) 主食と副食 飲料水と川魚 ハレの日の食事(大和田)

第三章 交易と職人

第一節 作物の出荷

商品生産の伝統 さまざまな商品作物 出荷の方法

第二節 大和田の商人

呉服商 材木商

第三節 水車

片山 大和田

第四節 様々な職人

職人の概況 足袋屋 床屋

第四編 時間と儀礼

第一章 年中行事

第一節 正月・春から夏の行事

ススハライ モチツキ カキモチ アラレ ジザイモチ オソナエ カドマツ チュウレン

クレノイチ トシガミサマ オセイボ ミソカパライ トシコシウドン 大晦日 ジョヤノカネ サンガニチ 正月のカレイ タナサガシ フクゾウサマ ハツマイリ シゴトハジメ

ハツニ ショウゴク セチ・セテ・オオバン ナナクサ オタキアゲ ヨーカセック・メーカイ クラビラキ 小正月 ヤブイリ マユダマ ダンゴナゲ アズキガユ オサエニチ

ナリキゼメ アボーヘボー ヨメのショウガツ エビスコウ セツブン ハツウマ ヒナサマ 彼岸 オシャカサマ 若宮八幡の祭礼 ハンソウサマ 神明様の祭礼 ダンゴノセック

ノゲエブシシ テンノウサマ ソウゴウジマイ コナバツ ボンク タナバタ

第二節 盆・秋から冬への行事

盆の墓ソウジ ボンンダナヅクリ ボンムカエ ボンチュウ ボンの食事 ニイボンセガキ ボンオクリ ボンの一六日 ウラボン ハッサク クンチの節供 ジュウゴヤ ジュウサンヤ ヒガン イノコ コウジンサマ ナカガエリ オカエリ エビスコウ ダイシガユ カビタリミチ コトオサメ トウジ オシマツリ ユミハマ・ハゴイタ飾り

第三節 年中行事と生活時間

旧暦から新暦へ モノビ・ハタビ・アソビヒ ハレの日と食事 労働しない休息日 消えゆく年中行事 復活した年中行事

第二章 人生儀礼

第一節 誕生・成長

人の生涯と子ども数 妊娠と帯祝い 安産祈願 まわり地蔵 妊娠中の食事と禁忌 人の誕生

産室・トリアゲバーザン 産婆 座産から寝産へ 子どもと産婦 ナガレカンジョウ 出産後の始末 ウブミマイ オシチャ・初外出 産の穢れと禁忌 オビアゲ・宮参り 食いぞめ・初節句 初正月 初誕生・ショイモチ 四二の二つ子・拾い親 子守り オビトキ ヒキズリモチ オビトキの贈答 現在のオビトキ祝い

第二節 婚姻

出会い 恋愛結婚 通婚圏 つり合い クチキキ・仲人 クチガタメ・結納 アシイレ 婚礼 デシュウギ・カオミセ 嫁の移動 入家式 盃事 宴 道具披露 里帰り・アアタマアライ 実家・仲人とのつきあい 嫁の紹介 嫁の生活 厄年

第三節 死・死後

死の儀礼 臨終 死の通知 死の忌 湯濯・納棺 通夜 葬儀の準備 葬具 葬式・出棺 野辺送り 床取・埋葬 清め・本膳 念仏 妊婦・子どもの死 墓地 両墓制 両墓制の分布 ハカヒキ 両墓制の変遷 供養・忌明け 死者の魂 年忌・弔いあげ

第四節 魂のサイクルと儀礼の変化

魂のサイクル・生と死のつながり 儀礼の変化 「家」から専門機関へ

第五編 心と信仰

第一章 不安と信心

第一節 個人祈願と信心

不安と祈願 神社詣で 路傍の神仏 不安と流行

第二節 俗信・民間療法

民間療法 禁忌 禁忌の構造

第二章 家の神と先祖

第一節 屋内神と屋敷神

屋内神 屋敷神

第二節 先祖と仏

盆と先祖まつり 彼岸と墓まいり 正月と斎日 先祖のイメージ

第三節 寺と檀家

東福寺 蓮光寺 法台寺 満行寺 浄明寺 平林寺 番星寺 善光明寺 龍泉寺 寺とその機能 堂

第三章 地域の神々

第一節 村の鎮守・祭礼

1 氏神・鎮守

氷川神社(片山) 武野神社 氷川神社(大和田) 神明神社 氷川神社(野火止) 若宮八幡神社 氷川神社(西堀) 稲荷神社(北野) 熊野神社

2 ムラの神

須賀神社 八石稲荷 八雲神社 イガシラ稲荷・サクラモリ稲荷 稲荷神社(菅沢) 稲荷神社(西堀八軒) 稲荷神社(西堀西屋敷)

3 神格・祭礼

4 神社合祀

駒形権現 駒形稲荷

第二節 芸能

1 野火止・石山家の神楽

石山家神楽の由来 素面の舞 面の舞(神代) 神楽の奉納

2 中野の獅子舞

獅子舞の由来 獅子舞の概要 中野獅子舞の歌

3 大和田囃子

大和田囃子の概要 囃子のようす 囃子の譜

第三節 講と代参

ムラと講 講の種類とその機能

第四章 伝説と昔話

第一節 野火止と業平伝説

業平の東下り 業平伝説の定着 伝説の変化

第二節 場所をめぐる伝説

妙音沢の伝説 かしらなし 小僧ヶ淵 強清水 おぼけ田んぼ クセ場所の発想

第三節 伝説としての霊験・縁起

滝見の観音 鬼鹿毛さま 野寺の鐘 引導地蔵さま 円光院のたぬき 鯉になった少女

執筆分担一覧

新座市史編さん関係者名簿

あとがき

出版情報

昭和61年12月15日発行

編集:新座市教育委員会市史編さん室

発行:埼玉県新座市

印刷:株式会社ぎょうせい

図書館デジタルアーカイブ

新座市史 第四巻 (1) : 巻頭から第三編まで

新座市史 第四巻 (2) : 第四編から巻末まで