本文

高額療養費について

同じ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費として支給されます。

自己負担限度額について

70歳から74歳までの方

70歳未満の方

医療費が高額になることが事前に分かっている場合

医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、次の方法で医療機関への支払を最初から自己負担限度額までとすることができます。

- マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を医療機関の窓口に提示して「限度額情報の表示」に同意する。

※ オンライン資格確認を導入している医療機関等に限ります。

詳しくはこちら → マイナポータル - 医療機関の窓口に限度額適用認定証等を提示する。

限度額認定証等の交付を希望される方は国保年金課の窓口へ申請してください。

詳しくはこちら → 限度額適用認定証等について

これらの方法が取れない場合は、「高額療養費受領委任払い」の方法がありますので、国保年金課にご相談ください。

高額療養費の申請について

支給対象の方には診療月の3か月以降に申請書を送付しますので、申請書がお手元に届いてから手続してください。

※ 診療を受けた月の翌月1日から2年を経過すると時効となり申請できませんのでご注意ください。

電子申請システムから申請する場合

令和6年4月から、高額療養費を電子申請システムで申請できるようになりました。

来庁しなくても高額療養費が申請できます(申請書がお手元に届いてから手続してください)。

→電子申請システムのページへ移動

※ 申請には電子申請システムへの利用者登録が必要です。

※ 国民健康保険税に滞納がある方は電子申請できません。

来庁して申請する場合

提出書類

- 高額療養費支給申請書

- 診療月の領収書

- 来庁者の資格確認書またはマイナンバーカード(本人確認のため)

※世帯主様以外の口座へ振込を希望する場合は委任状を提出してください。

申請場所

- 国保年金課窓口

- 各出張所

※ 出張所は申請書と領収書のコピーの受領のみを行います。申請内容については国保年金課までお問合せください。

※ 出張所に申請書を提出した場合は、申請期間内に国保年金課に届かない可能性があります。申請期間後に国保年金課に到着したものについては翌月支給となります。

郵送で申請する場合

提出書類

・ 高額療養費支給申請書

※ 詳しくは申請書に同封している「高額療養費申請時の留意点について」を御確認ください。

※ 世帯主様以外の口座へ振込を希望する場合は委任状を提出してください。

※ 領収書の添付は省略しています。医療機関への支払が済んでから御申請ください。

※ 申請期間内に国保年金課に届かなかった場合は、翌月支給となります。

郵送先

〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

新座市役所国保年金課(本庁舎1階)高額療養費担当

高額療養費の支給申請の簡素化について

令和6年4月から、高額療養費の支給申請の簡素化を開始しました。

簡素化の申出をすると、次回以降は高額療養費の申請をしなくても、指定いただいた口座へ振り込みます。

対象者

高額療養費の支給申請書が届いている方

※ 国民健康保険税に滞納がある場合は手続できません。

申請方法

高額療養費の支給申請と併せて、電子申請システムで手続できます。

→電子申請システムのページへ移動

※ 申請には電子申請システムへの利用者登録が必要です。

来庁又は郵送で手続する場合は、申請書に同封している「高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」を御提出ください。

簡素化申出後に振込口座を変更したい場合

簡素化申出後に振込口座を変更したい場合は、電子申請システムで手続できます。

→電子申請システムのページへ移動

来庁して手続する場合は、市役所の国保年金課までお越しください。郵送を御希望の場合は国保年金課まで御連絡ください。

高額療養費支給の際の公金受取口座の利用について

令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。

公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。

なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。

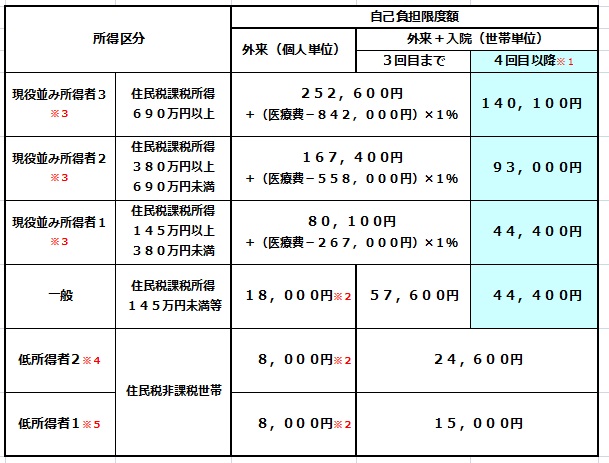

70歳から74歳までの方の高額療養費自己負担限度額

【70歳から74歳までの方】

- 自己負担限度額は、外来の場合、入院と外来があった場合や所得状況で異なります。

- 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が2分の1になります。

- すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。

なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合

※2 年間上限額は、1年間(8月から翌年7月)の外来の自己負担額の合計額が144,000円を超えた場合に適用されます。

※3 70歳から74歳までの国保被保険者が同一世帯に2人以上いる場合は、住民税課税所得が高い方の 区分となります。

※4 世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税の世帯。

※5 世帯主および国民健康保険加入者全員が非課税で、世帯員の各所得が0円になる世帯。

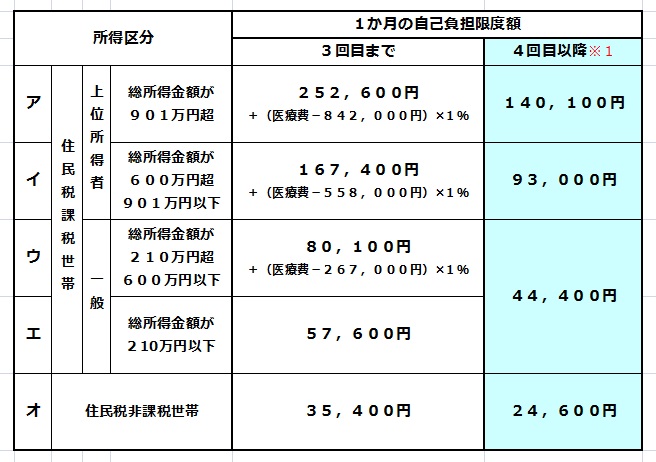

70歳未満の方の自己負担限度額

【70歳未満の方】

- 自己負担限度額は、所得によって異なります。

- 一つの世帯で同じ月内に、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。

- 同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別々に計算します。

- 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。

なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。

-

-

※1 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合

高額介護合算について

医療機関にかかったときの自己負担額と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額を合算し、年額の限度額を超えたとき、その超えた金額を医療保険・介護保険の各々からそれぞれの比率にあわせて支給します。

ただし、医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円である場合や基準額を超えた金額が500円以下の場合は、支給されません。

申請方法

基準日(毎年7月31日)時点で国民健康保険に加入しており、支給対象の方には、翌年4月頃に申請書を送付しますので、お手元に届いてから申請してください。

注意事項

基準日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。