ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

にいざ見聞録(第24回 残された石燈籠)

石神会館脇にある稲荷神社の辺りは、明治の末まで、石神村の鎮守(ちんじゅ)として威容を誇っていた氷川神社(ひかわじんじゃ)のあったところです。当時境内地は、社叢(しゃそう)を含めて2千坪余りありました。

石神会館脇にある稲荷神社の辺りは、明治の末まで、石神村の鎮守(ちんじゅ)として威容を誇っていた氷川神社(ひかわじんじゃ)のあったところです。当時境内地は、社叢(しゃそう)を含めて2千坪余りありました。

文化12年(1815年)に江戸の文人・斎藤鶴磯(さいとうかくき)により編さんされた「武蔵野話(むさしのばなし)」には、ご神体は石造の「素盞鳴尊(すさのおのみこと)」で、大きさは1尺8寸(約55センチメートル)の坐像(ざぞう)であったと記しています。

氷川神社はのち、野寺村の八幡神社(はちまんじんじゃ)などとともに、武野神社(たけしのじんじゃ)に合祀(ごうし)されましたが、唯一その面影を残すものに、写真の石灯籠があります。

社殿の左右に、一対として建てられている古い石燈籠は、かつての氷川神社に献灯されたものです。

基部には「奉納 氷川大明神 寛政十一未歳六月吉日」「奉納御寳前武州新座郡石神氏子中」などと刻まれています。

時代の流れのなか、村人の信仰や祈願の心が、ここに残されています

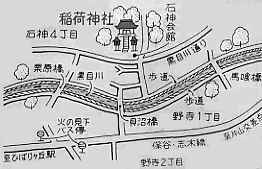

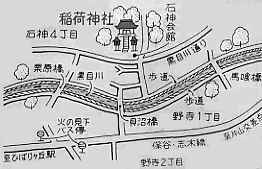

案内図

新座市石神四丁目4-10 石神会館