ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

にいざ見聞録(第23回 移植された高野槙(こうやまき))

平林寺の亭々としてそびえる老杉の中、山門脇にある高野槙は、高さ約25メートル、地際の根回り約6メートルの樹齢600年をこえる巨木です。

平林寺の亭々としてそびえる老杉の中、山門脇にある高野槙は、高さ約25メートル、地際の根回り約6メートルの樹齢600年をこえる巨木です。

近年の台風により上部を欠損しましたが、堂々たる容姿をしています。

野火止の平林寺は、今から330年前の寛文3年(1663年)、川越藩主であった松平輝綱(てるつな)が、父信綱(のぶつな)の遺言により、当時岩月にあった菩提樹(平林寺)を野火止に移したのがはじまりです。

平林寺の口伝によると、この高野槙は総門・山門・仏殿などの古建築物や、墓石類と一緒に岩槻から運び、移植したと言われています。

高野槙は、日本固有の樹木であり、寺院の境内に移植されることが多いのですが、当時、相当な大木であった高野槙を、わざわざ移植したのには何か謂(いわ)れがありそうです。野鳥が運ぶ木の実などによって、今では木股から紅葉などが着生しています。

境内を一直線に配する禅宗伽藍(がらん)独特の様式に、高野槙の古木は良く似合います。

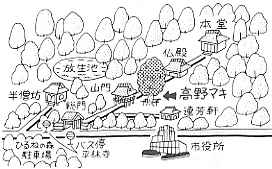

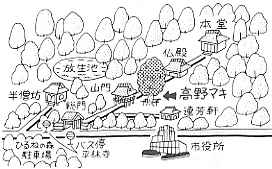

案内図

新座市野火止三丁目1番 平林寺境内