ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

にいざ見聞録(第19回 富士山と富士講)

新座地域の村々には江戸時代に多くの山岳寺社への代参講(だいさんこう)が結ばれていました。いわゆる富士講(ふじこう)・御嶽講(みたけこう)・大山講(おおやまこう)・榛名講(はるなこう)などです。

新座地域の村々には江戸時代に多くの山岳寺社への代参講(だいさんこう)が結ばれていました。いわゆる富士講(ふじこう)・御嶽講(みたけこう)・大山講(おおやまこう)・榛名講(はるなこう)などです。

とくに富士の麗峰は古くから人々には憧れの的でした。太田道濯(おおたどうかん)の歌に「わが庵(いお)は松原つづき海近く、富士の高根を軒端(のきば)にぞ見る」とあるのは、日々に富士の見える場所を誇りにしたものであると思われます。

新座近郊の村々からも当時、富士山がよく見えたそうです。地名に富士がつくのはそのためです。

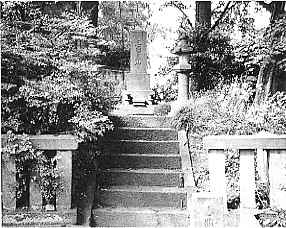

市内中野にある富士塚(ふじづか)は、その富士信仰によって造られた塚で、塚の上には富士登山の大願成就の石碑などが建立されています。眺める富士がしだいに信仰の対象の富士になり、庶民の間に富士講という民間信仰が生まれました。

富士講は、「江戸八百八講(えどはっぴゃくやこう)」とうたわれるほど講勢をきわめましたので、人々は喜んで参加しました。新座にも片山の浅海吉右衛門(あさうみきちうえもん)によって結ばれた富士丸吉講(まるきちこう)があり、江戸時代の天保(てんぽう)年間には、入間・多摩・豊島・新座の郡内に約4,000軒の加入者があったそうです。

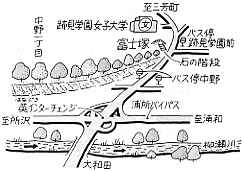

案内図

新座市中野一丁目5番地内