ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

にいざ見聞録(第16回 屋根がけを嫌う不動さま)

「荒沢(あらさわ)のお不動さま」で知られる荒沢不動堂(あらさわふどうどう)の建つあたりは、かつては畑中にある東福寺の「奥の院」の跡です。

「荒沢(あらさわ)のお不動さま」で知られる荒沢不動堂(あらさわふどうどう)の建つあたりは、かつては畑中にある東福寺の「奥の院」の跡です。

不動堂の本尊は、高さ2メートル余りの石造の不動明王立像(ふどうみょうおうりつぞう)で、江戸時代の延宝2年(1674年)に造立されました。

刻文には「水火持戒行者(じかいぎょうじゃ) 長性院久海(ちょうしょういんきゅうかい) 干時(ときに)廷宝二甲寅二月二十七日敬白」とあり、今から325年前に行者久海によって建てられたことが判ります。矜羯羅童子(こんがらどうじ)、制咤迦童子(せいたかどうじ)を従えて、火焔(かえん)のなかを左手に羂索(けんじゃく)、右手に宝剣(ほうけん)を持ち、正面を見据えて立っています。

この不動尊については不思議な言い伝えがあります。

村人がいままでに何度か、不動さまに屋根をかけてその中に祠(まつ)ろうとしましたが、そのたびに屋根が火災で焼けてしまいました。人々は「これはどうやら、修行中の不動さまだから屋根がけの下には入りたがらないのだろう」と思い、それからは屋根をかけるのをやめたそうです。

荒沢不動尊のもつ寡囲気は、霊験を感じるのに十分です。

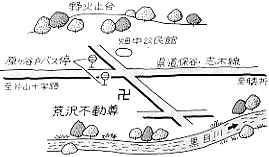

案内図

馬場二丁目-12 荒沢不動尊