ページの先頭です。

メニューを飛ばして本文へ

本文

にいざ見聞録(第4回 野火止と小林一茶)

川越街道を挟んで広がる野火止には、野火止用水の清流が、いく筋にも分かれ、四季折々、田園風景にその情景を映し出してきました。

野火止は、昔から多くの文人(ぶんじん)たちが往来したところです。

江戸時代、一流の俳諧師(はいかいし)として名をあげた小林一茶(こばやしいっさ)も、今から190年前に、この地で見聞したことを故事とともに日記に書いています。

一茶は、文化5年(1808年)7月、江戸から信濃国へ帰郷する途中、かねて交友のあった草津の黒岩忠右衛門(雲嶺庵鷺白―うんれいあんろはく)のもとを訪ねますが、その折に書き綴った旅日記『草津道の記(くさつみちのき)』には、野火止の素朴な情景と、作物として西瓜(すいか)の記述を載せています。

…野火止の里は 昔男の我(われ)もこもれりとありしところと聞くに そのあたりに思われてなつかしく 此(この)あたり西瓜を作る

「瓜(うり)むいて芒(すすき)の風に吹かれけり」

俳人一茶が、野火止の情景を詠んだ貴重な俳句です。西瓜、それひとつをとりあげるだけで、当時の農村生活が見えてくるようです。

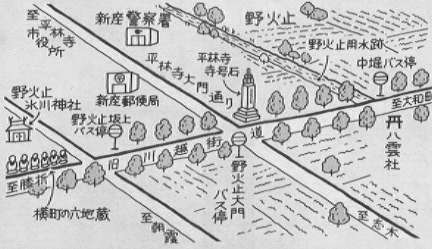

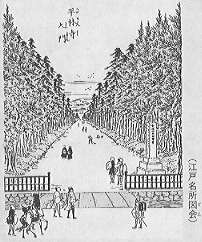

案内図

- 野火止五~七丁目地内 旧川越街道(県道新座和光線)沿い